Le contexte

“Voyageons ensemble en 2084. Le monde n’est plus exactement le même. Certaines choses que nous connaissons bien, des ressources comme le cuivre ou certaines énergies comme l’électricité se font plus rares et précieuses.

Heureusement, les habitants des villes se sont regroupés par quartier, et ont instauré des régimes d’auto-gestion : ils cuisinent en communauté, réparent ensemble leurs objets, cultivent fruits et légumes dans des jardins partagés, partent explorer et récolter des matériaux pour construire de nouvelles choses à destination du groupe…

Dans cette société, vous incarnez un groupe d’habitant.e.s, chargé.e.s de construire des nouveaux projets pour votre quartier.

Votre groupe (A) se situe dans le quartier Granite, l’ancienne maille Jacqueline d’Hautepierre. Votre groupe (B) se situe dans le quartier Opale, l’ancienne maille Brigitte d’Hautepierre. Votre groupe (C) se situe dans le quartier Nacre, l’ancienne maille Éléonore. Dans votre baluchon se trouvent les matériaux que vous avez en votre possession, et au centre de la table les outils partagés de votre quartier.

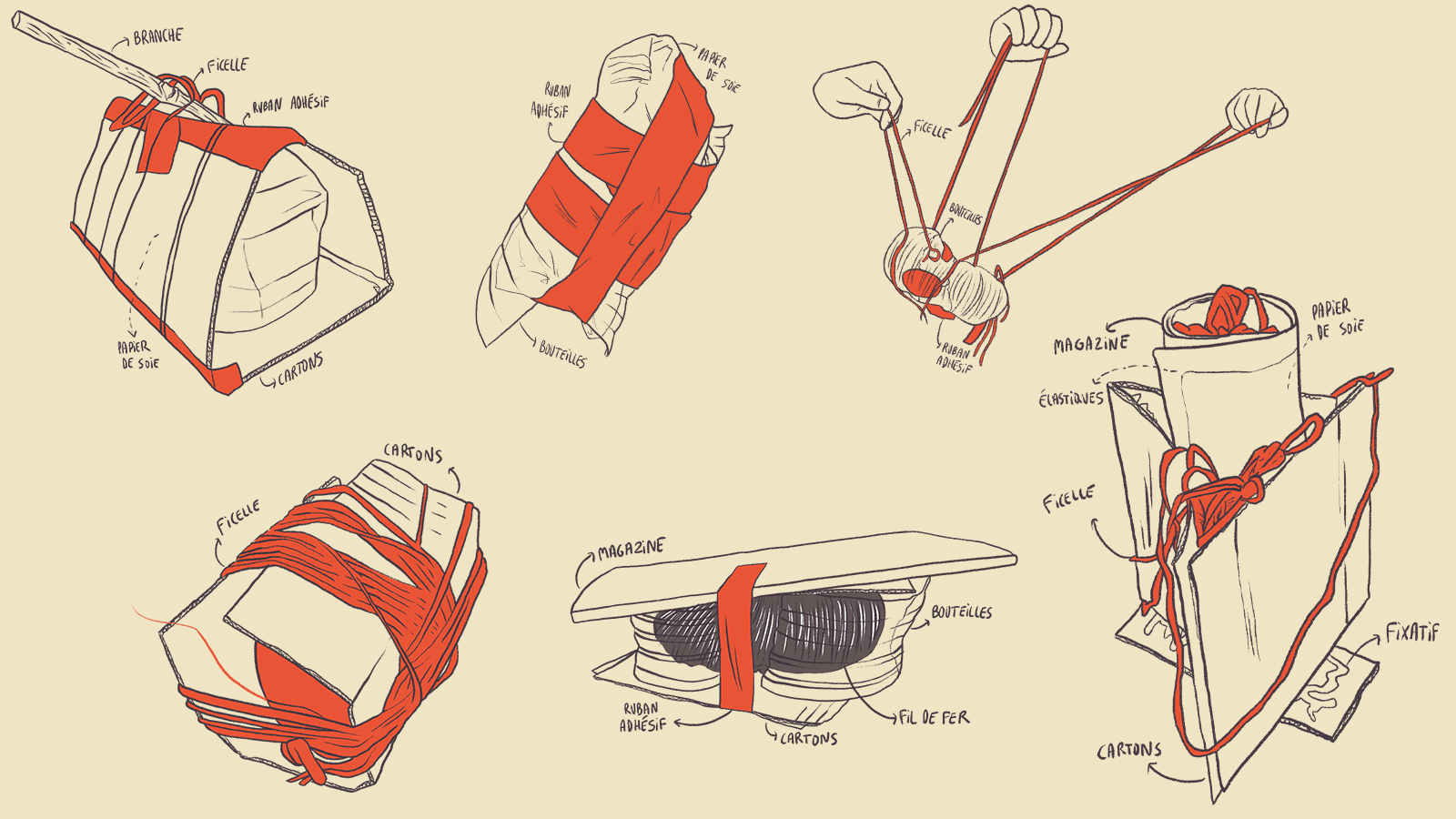

Vous avez 10 minutes, pour trouver par groupe un moyen de [transporter à plusieurs des oeufs] [stocker des grandes quantités d’oeufs] [protéger un œuf d’une chute d’1 mètre].”

L’atelier

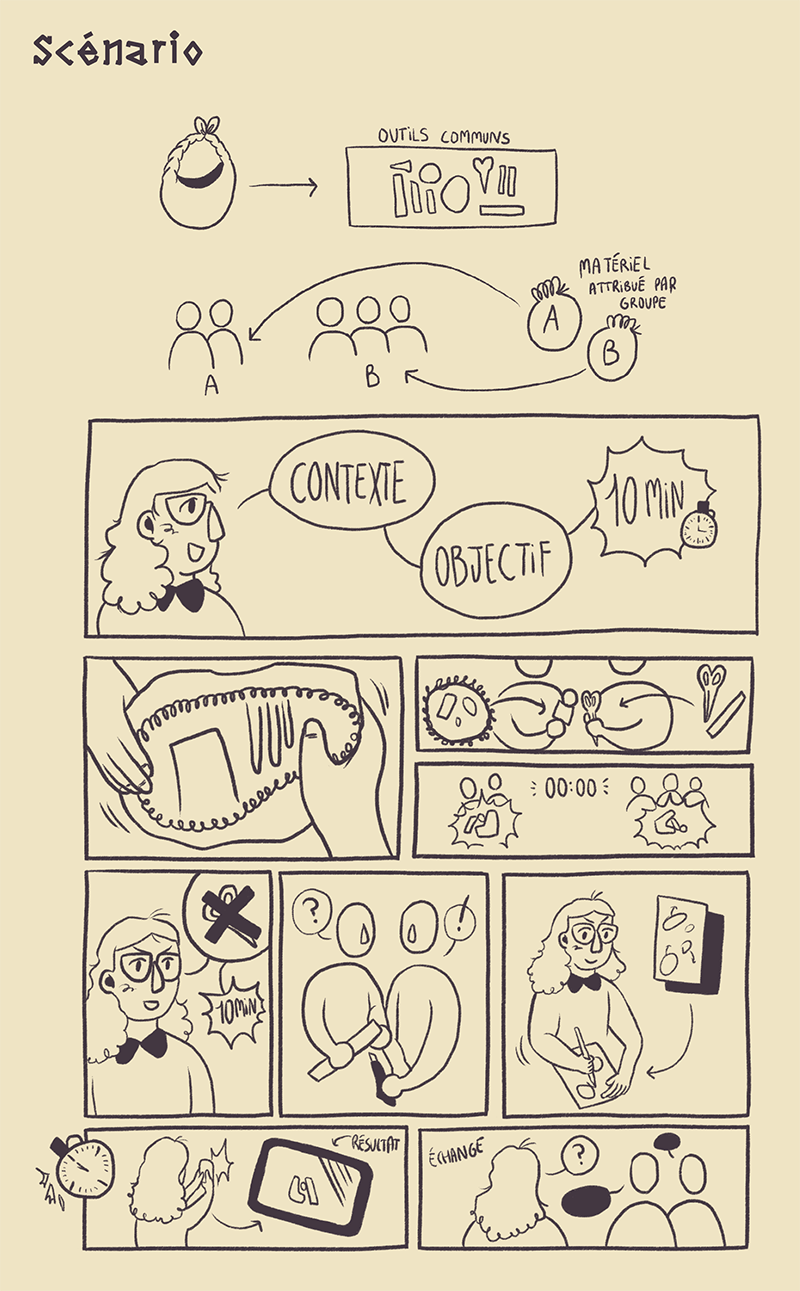

Cet atelier a pour objectif d’observer et de déchiffrer le rapport des individus au faire et à l’expérimentation collective. De quelles manières les groupes s’adaptent techniquement à une situation de façon intuitive ? Optent-ils pour une approche théorique ou plus expérimentale ? Détournent-ils les outils ? Se répartissent-ils les tâches ? S’adaptent-ils à une nouvelle contrainte technique ?… Pour se faire, il met en scène une situation où des petits groupes doivent expérimenter en temps limité des solutions à l’aide du matériel mis à disposition.

La posture de designer

La posture de designer choisie pour cet atelier est celle du designer médiateur. Le designer crée un contexte favorable à la création et l’expérimentation technique. Il met en place un récit, un objectif, un temps limité, du matériel et des outils communs. Une fois que le groupe travaille, il aborde une posture extérieure à l’atelier, sans donner d’indication ni commenter l’action, pour ne pas influencer la fabrication et les interactions. Il observe et analyse sa démarche afin d’en tirer les informations souhaitées, en décrivant les actions et les approches des usagers. Il documente également l’atelier grâce à des photographies. Enfin, à la fin de l’atelier, il propose un retour sur l’expérience en posant des questions liées aux ressentis des groupes.

La restitution

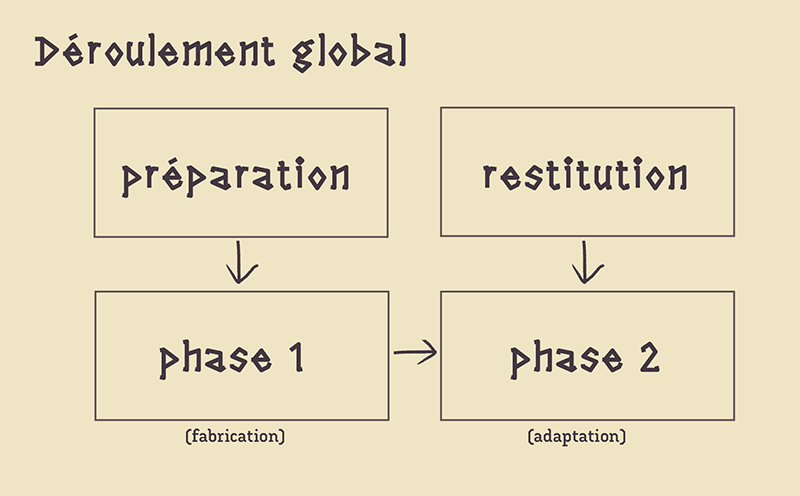

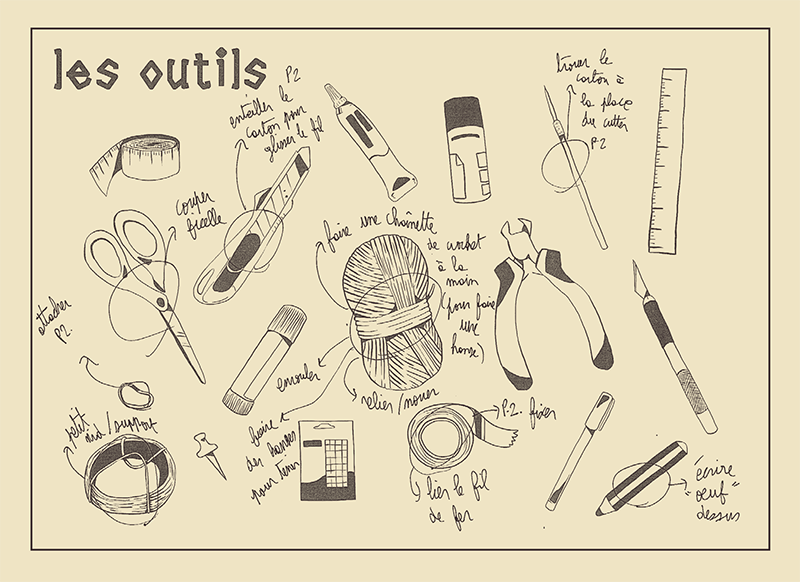

Pendant la réalisation des artefacts, je complète les fiches de restitution. Pour guider l’observation, j’ai établi une série de critères à observer et commenter sur cette première fiche. Sur cette autre fiche, on peut entourer les outils utilisés par les usagers et annoter l’usage qu’ils en font. Durant la seconde phase de l’atelier, je leur propose de répondre à l’objectif sans utiliser l’outil ou le matériau qui a été le plus important lors de la fabrication. Cela permet de voir de quelle manière ils s’adaptent à ce changement. Enfin, je prends une photo de l’artefact et j’échange avec les usagers sur leur ressenti vis-à-vis de l’expérience pour savoir comment ils l’ont vécu, ce qu’ils pensent de leur création et s’ils ont l’habitude de construire des choses par eux-mêmes.

Les résultats

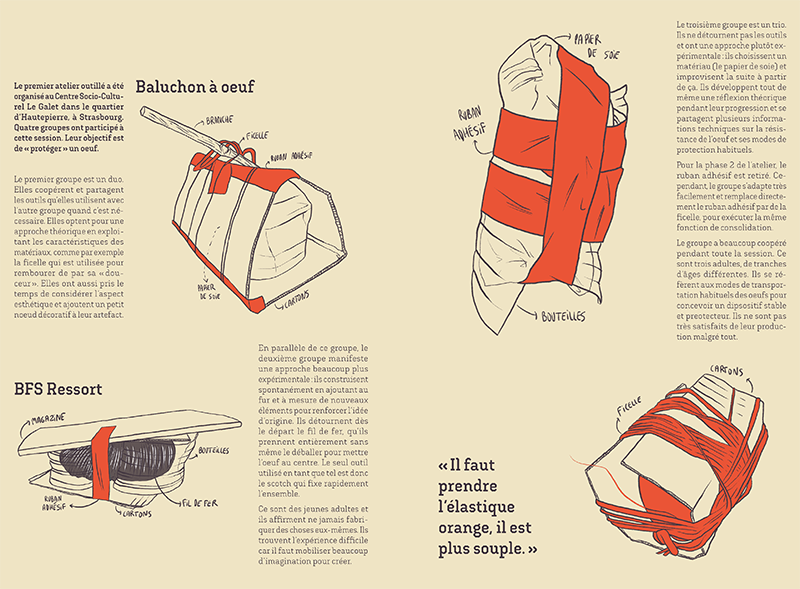

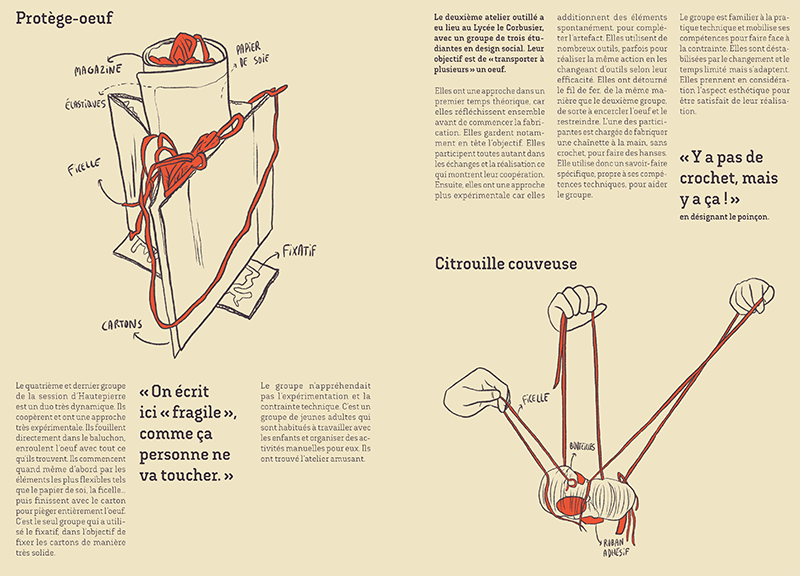

D’abord, l’atelier instaure un contexte de prises de décisions rapides et spontanées. Ensuite on peut noter que pendant l’atelier final, tous les groupes ont coopérés dans les échanges théoriques et la fabrication, notamment en se complétant quand l’un des participant avait une difficulté ou en sollicitant une compétence technique spécifique à une personne, par exemple, une étudiante avait réalisé une chaînette à la main, sans crochet. La plupart des groupes ont utilisé les mêmes outils, notamment le ruban adhésif, le fil de fer, la ficelle et les ciseaux. Donc le choix est spontanément orienté vers les outils familiers et qui permettent d’être efficaces directement. En revanche, personne n’a utilisé la pince par exemple. Le fil de fer et la ficelle ont souvent été détournés et utilisés comme matériaux plutôt que comme outils malgré la séparation des deux. Enfin ce qui ressort le plus c’est que l’atelier était accessible aux groupes de tous niveaux mais la difficulté résidait plus sur les choix à faire pour trouver une solution efficace dans un temps limité. Plusieurs groupes ont mentionné la difficulté de trouver de l’inspiration. Par contre, on peut remarquer que le fait d’être à l’aise avec la technique ça permet notamment d’explorer plus de pistes et de possibilités techniques en mobilisant toutes les ressources présentes sur la table ainsi que ses propres savoir-faire.