Bienvenue sur la page explicative du projet “Ma découverte Archéologique”, mené par Joanna, Célia, Camille et Eline, en 1ère année de DN MADe Innovation Sociale, à l’occasion des Nuits de la Lecture 2025. Vous retrouverez les étapes de conception, les choix et les doutes, le scénario complet ainsi que notre retour sur l’expérience. Bonne lecture !

Contraintes de départ

Nous avions comme contraintes de départ de créer et animer un atelier pour des collégiens du collège Foch à Strasbourg lors de la nuit de la lecture. Notre groupe a été assigné aux objets du musée alsacien. Le but étant de créer des chimères et des histoires à partir de ses objets.

Affiche “Nuits de la lecture” 2025 : Les patrimoines

Parti-pris

De ces contraintes sont nées plusieurs idées. L’archéologie nous a tout de suite semblé être la marche à suivre, car elle combine différentes activités exploitables comme la fouille, la lecture de symboles, le jeu de pierres… Une charte graphique se tournant donc vers des couleurs naturelles et des matériaux bruts comme le bois, le sable, la pierre.

Il nous fallait maintenant préciser notre piste et concevoir à partir de cette démarche archéologique un atelier ludique, et, comme ce fut notre souhait, instructif sur la période 1950 qui concerne les objets.

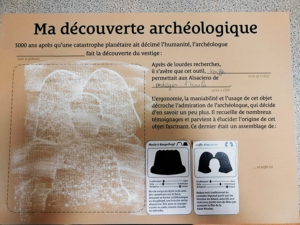

“Diplôme” avec lequel les enfants pouvaient repartir

Comme nous avions plusieurs activités pré-déterminées, nous avons décidé de garder les étapes d’une véritable découverte archéologique, et de scénographier un contexte adéquat. Nous avons hésité à réduire l’ampleur des activités car ces dernières nécessitaient un investissement énorme comparé au temps qu’il nous était accordé. Mais nous nous sommes finalement arrêtées sur un atelier composé de 3 activités se suivant, et aboutissant sur la complétion d’un petit “diplôme” que les enfants peuvent emmener avec eux. Le but est, pour l’enfant, de découvrir ainsi que de créer, à partir de formes simples, un outil, faisant l’objet ensuite d’une recherche sur son nom, sa fonction, et sa provenance, tel le travail d’un vrai archéologue.

Nous avons dressé un “plan d’attaque”, avec les premières tâches et l’ordre dans lequel les réaliser. Grâce à l’organisation proposée par l’une de nos camarades, le processus de conception s’est déroulé sans réelle accroche, et nous étions dans les temps. Les compétences des uns et des autres ont été réquisitionnées selon la demande, certaines travaillant sur les logiciels (vectorisation, mise en page…), d’autres sur la réalisation physique (découpe laser, collage…).

Doutes et abandons

De nombreuses fois nous sommes revenues sur nos pas pour corriger, éclairer ou transformer nos idées. Certaines étant trop ambitieuses, nous avons réduit le nombre d’éléments intervenant dans notre projet. Certaines étant trop complexes, nous avons simplifié la consigne. D’autres encore demandaient trop d’espace, étaient trop onéreuses… Ce projet fut l’occasion de découvrir l’aspect d’abord frustrant puis instructif de la collaboration. Écouter les idées, respecter les avis et en découvrir les avantages nous a fait avancer tant dans notre démarche que dans notre façon de penser.

Après plusieurs heures de vectorisation, de mise en page, de découpage ou de sablage, nous sommes arrivées à un résultat très satisfaisant, qui en plus de répondre à la consigne nous plaisait fortement. Ne nous restait plus qu’à travailler la scénographie, notre pitch de départ, et nos costumes. Et oui, autant nous donner à fond !

Scénario

Dans cet atelier, l’usager se retrouve dans la peau d’un archéologue en l’an 3000. 500 ans auparavant, une météorite s’est écrasée en Alsace, enfouissant sous terre des milliers de trésors. Leur rôle ? Nous aider à retrouver ces objets et à comprendre leur fonctionnement.

L’enfant recevait alors une feuille A3 pré arrangée pour qu’il puisse y noter ses découvertes. Sa mission, il la connaît : découvrir les vestiges de l’époque. Et pour se faire, place aux 3 étapes.

Atelier 1

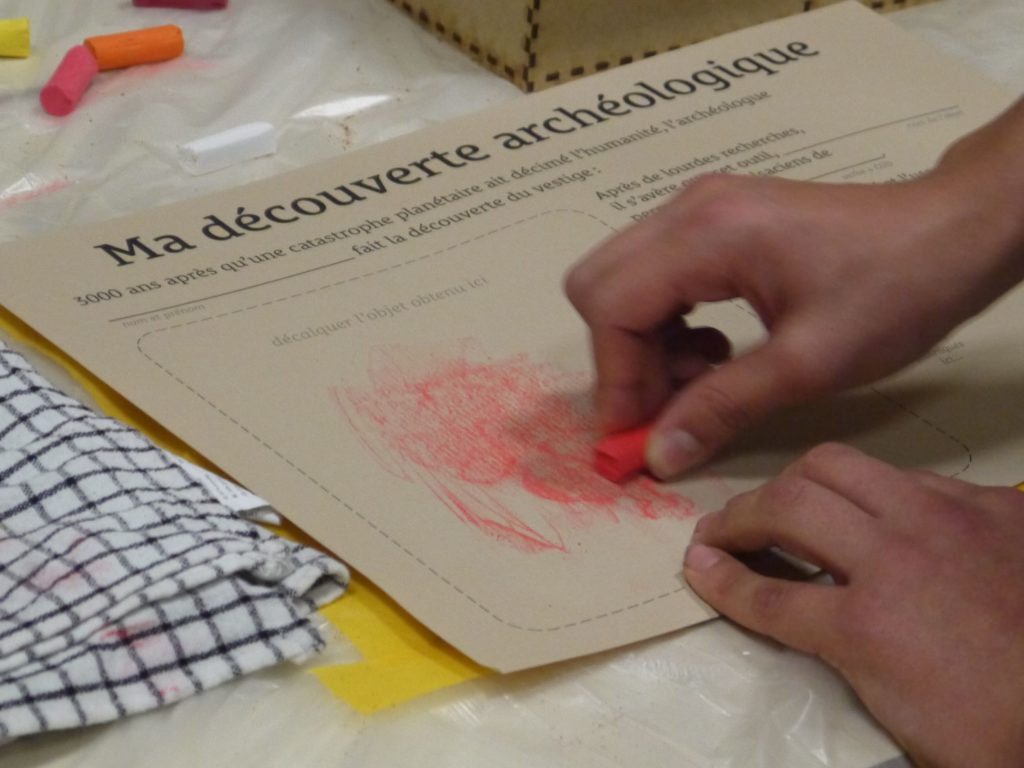

Expérimentation du 1er atelier avec les collégiens

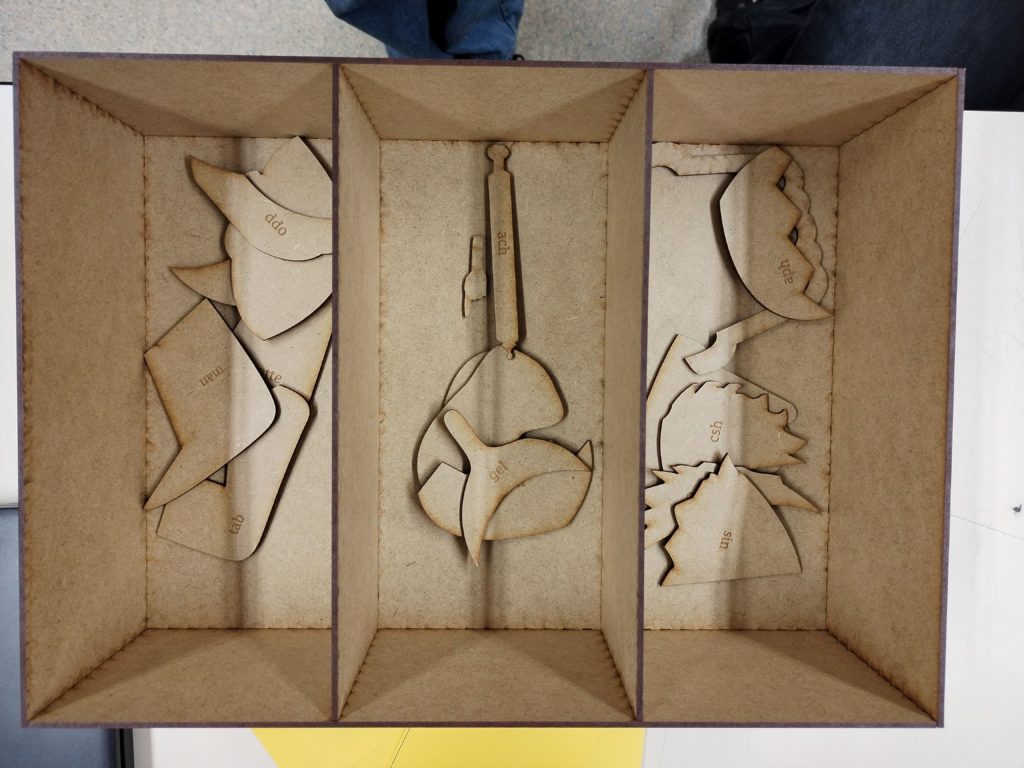

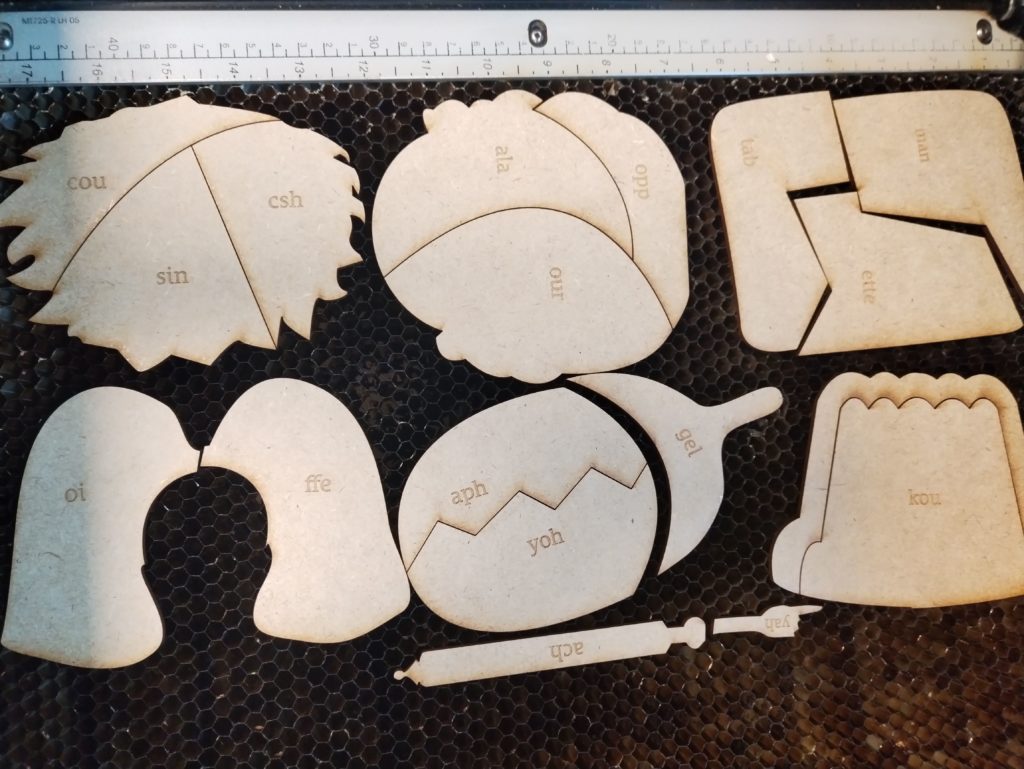

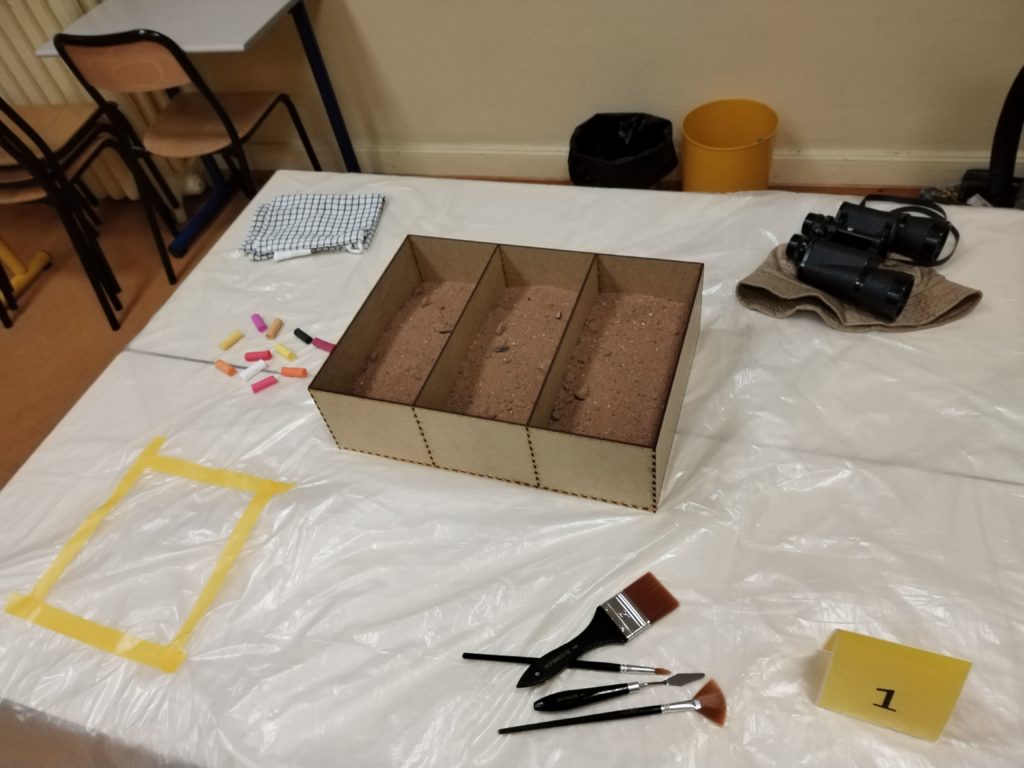

Un bac à sable, comprenant 3 compartiments, attend notre archéologue. A l’aide d’outils mis à sa disposition (pellette, pinceaux…), il va y chercher 3 bouts de différents vestiges alsaciens. Ces formes sont en MDF, découpées et gravées avec la découpe laser.

Une fois déterrés, il doit les placer à sa guise dans le cadre prévu à cet effet pour y créer un objet. Une fois la forme donnée, il doit y placer sa feuille de route afin d’en réaliser une empreinte à l’aide d’une craie de couleur. Cette technique permet de faire ressortir les contours de la forme, et d’imprimer l’objet sur leur feuille.

Impression des formes sur la feuille

L’objet existe donc, mais quel est son nom ? Pour se faire, il trouvera gravé sur les formes récoltées des syllabes. À partir de celles-ci, il créera le nom de sa trouvaille et l’inscrira sur le papier. Place à la suite de l’aventure !

Atelier 2

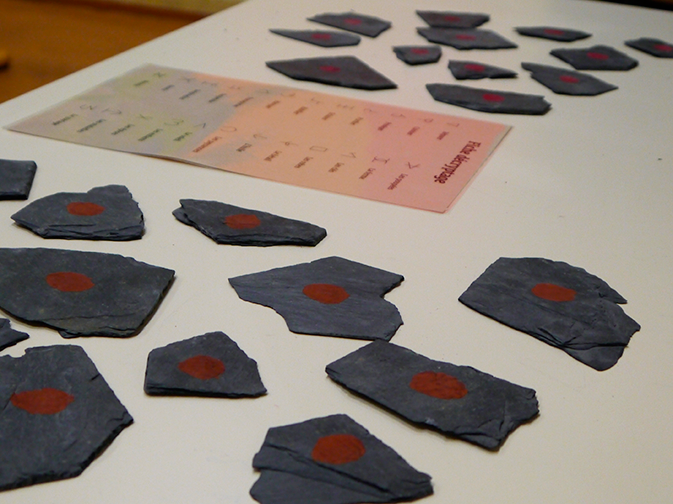

2ème atelier

L’enfant se dirige ensuite à l’atelier “ardoise” où il trouvera la fonction de son objet. Pour cela, deux groupes de plaques d’ardoise, marquées des couleurs rouges ou brunes, et une fiche décryptage. Les pierres doivent être retournées afin de révéler des runes, symbolisant chacune soit un verbe soit un COD en fonction de sa couleur. L’enfant retourne donc une plaque de chaque groupe, et compose la fonction de son objet.

Les résultats, aléatoires comme le premier atelier, donnent souvent des phrases étranges et amusantes, comme “ réparer le soleil”, ou encore “ saupoudrer les robes”… À l’enfant maintenant de faire fonctionner son imagination pour expliquer comment marche son objet (“on pourrait le tenir par le manche ici, et cette forme là pourrait faire office de moulin…”)

Atelier 3

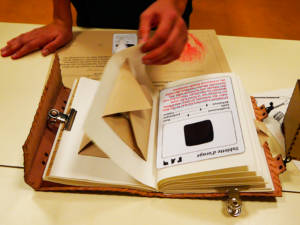

Carnet de recherches à feuilleter pour retrouver l’origine des objets

Le dernier atelier était un atelier de compréhension et de découverte, afin de trouver la véritable origine des objets trouvés précédemment. En effet, les formes placées dans le bac sont en fait des fragments d’objets ayant réellement existés, comme le dégorgeoir de moulin ou encore la baguette de Yad.

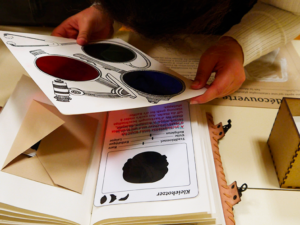

Nous avons placé un grimoire dans lequel l’enfant retrouve, au fil des pages, les fiches techniques des vestiges originels des formes qu’il a lui-même utilisées dans la création de son objet. Les formes tirées de chaque véritable objet sont imprimées sur le haut de la page. Mais la définition semble brouillée de bleu et de rouge, et est totalement illisible… sauf si l’on possède des filtres de couleurs ! En effet, le texte n’est lisible qu’avec des filtres de couleurs rouge et bleu, neutralisant l’écrit de sa couleur, et révélant ainsi la définition soit en français, soit en alsacien ! L’enfant peut alors s’essayer à ce dialecte ancien et comparer les textes.

Usage des filtres pour lire les différents textes

Il récupère ensuite une version miniature de cette fiche technique correspondant à la forme utilisée, la colle sur sa feuille, et répète l’opération jusqu’à avoir retrouvé les 3 formes de son objet, donc les 3 objets originels.

Collage des fiches techniques

Le voilà arrivé à la fin de l’aventure ! Après avoir fouillé, décrypté, associé, l’enfant repart avec une feuille marquée par son imagination, sa créativité, et de réelles informations sur des objets de l’époque. Une façon ludique d’en apprendre un peu plus sur les coutumes ou les usages des Alsaciens durant les années 1950, tout en ayant joué aux chercheurs le temps d’un petit quart d’heure !

Fabrication

Boîte et formes de l’atelier n°1

Notre projet comportait de nombreux éléments : des boîtes, des galets, des “fossiles” et de nombreuses cartes, ce qui a impliqué un processus de fabrication assez long, ce qui nous a un peu inquiétées sur le temps que cela allait prendre.

Tout au long de notre projet, nous avons pu acquérir de nouvelles compétences, comme l’utilisation de la découpe laser pour les boîtes, avec tous ces réglages nécessaires, ou encore la gravure des galets, que nous avons finalement sablé (c’est un processus qui consiste à projeter du sable sur une surface pour y laisser une trace). Pour avoir la forme souhaitée, nous avons dû découper dans du vinyle des pochoirs.

Découpe laser des formes pour l’atelier n°1

Les cartes nous ont également demandé beaucoup de travail. Nous avons dû nous poser des questions pratiques : comment les coller ? Faut-il les plastifier ? Comment réaliser un effet holographique?

Nous avons finalement appris à réaliser des autocollants (pour qu’ils puissent facilement les coller sur leurs feuilles), et avons finalement abandonné les grandes cartes brillantes, faute de moyens après avoir tester de multiples techniques qui se sont avérées inefficaces. Il ne faut cependant pas se démoraliser car le fait de les plastifier les rendaient brillantes et attrayantes.

Expérience au collège

Mise en place du premier atelier dans la salle de classe

L’installation fut rapide et plaisante. Le collège avait libéré une salle de classe entière pour chaque groupe, ce qui nous a donné une liberté inespérée en termes d’appropriation d’espace. Ainsi, nous avons aménagé les tables pour en former des îlots, installé une ambiance musicale… Quelques éléments de décorations plus tard, nous étions prêtes à recevoir les aventuriers!

Nous n’étions cependant pas assez rodées pour accueillir l’énorme groupe qui s’est présenté à notre atelier. Alors que les enfants devaient venir par groupe de 5 ou 6, c’est une bonne douzaine d’entre eux qui se sont entassés à l’entrée de la salle, avides de jouer ! Nous étions un peu prises de cours face à ce manque d’organisation, mais avons su rebondir par la suite.

Malgré le rush d’entrée de jeu, la soirée s’est déroulée sans accroche, nous avons pu récupérer tout notre matériel intact !

Nous avons été surprise par la réception de notre atelier par les enfants. Ces derniers étaient curieux et investis, du moins beaucoup plus que nous ne l’avions espéré. Les commentaires des parents furent aussi une belle récompense : discuter avec eux sur notre parcours scolaire tant que sur la réalisation de notre projet était source de d’intérêt et de remerciements pour lesquelles nous sommes très reconnaissantes.

Les enfants étaient appliqués, intéressés et respectueux envers nos réalisations

Recul critique

Nous avons beaucoup apprécié préparer ce projet mais l’événement en soi, qui n’a duré qu’une soirée, nous a paru bien trop court en comparaison avec le temps fourni pour réaliser l’atelier. C’était étrange de voir tout ce travail condensé en quelques heures, et nous aurions aimé que cela dure plus longtemps pour profiter pleinement de l’expérience, et peut-être essayer les projets de nos camarades.

Un autre point surprenant a été le flux d’enfants qui était assez irrégulier, en étant très affluent au départ, puis arrivant par vagues. Nous étions un peu inquiètes au début, mais ils étaient très investis et créatifs tout au long de la soirée, ce qui nous a étonné de manière très positive. Ils étaient vraiment impliqués et curieux, ce qui a rendu l’événement encore plus agréable.

Cette expérience fut des meilleures, bien qu’elle nous ait mis à l’épreuve plus d’une fois. Notre équipe est très heureuse des réactions des usagers, et espère pouvoir collaborer à nouveau pour d’autres projets ! Nous vous invitons maintenant à découvrir les ateliers mis en place par les autres groupes, qui malgré une consigne similaire, sont de toutes autres expériences…

Projet créé par Eline DREYER, Célia GUILHEM, Camille JADELOT-SCHERRER et Joanna TAN